映画『かなさんどー』を別府ブルーバード劇場で

いなぐはいきがぬ為にはないのです。

今はもう、そういう時代ではないし、あってはならぬのです。

だからこそ? 美花は反発を覚えたわけで。

(ゴリさん、照屋年之監督の映画『かなさんどー』を別府市のブルーバード劇場で観ました。ネタバレは抑え目に )

だけれども、Kジャージさん(以下Kジャーさん)がここまでの大役抜擢? には少し離れた親戚目線のような、何故かモジモジしてしまいます。Kジャーさんのファンは絶対に観るべき映画。世界のエミー賞・忠信との共演しかと目に焼き付けよ的な作品になりましたね。よくぞ抜擢してくれました。今回、お母様の死をきっかけに、父・悟のもとから離れた娘・美花をどうにかこうにか病床の悟に会わせようと奮闘を重ねる重要な役割を担います。まじでKジャーさん出ずっぱりで、物語を回していく人ですよ。ハマりまくりというか、本人に当てて書いたのかもしれませんね。繰り返しますが、Kジャーさんのファンは絶対観るべき! 別府市にも、いると嬉しいな。かく言う私はKジャーさんや、ひぃぷぅさんのオリジンコーポレーション「箱推し」の別府市民であります(=゚ω゚)

そうそう、ひぃぷぅさん(真栄平仁さん)も出番は決して多くはないけれど重要な役柄で出てきますよ。是非、ティーサージリスナー、ROKファミリーの皆様はどこで出るのか楽しみにして観て下さいね。が、しかしラジオは久茂地の局様のげんちゃんさんの番組(≧∀≦)この、げんちゃんさんの歌が非常に重要なこの映画。ゴリさん・照屋監督は、前作の『洗骨』といい今作といい、「弔い」を通して沖縄を描こうとしている印象でしょうか。又、タッチュー(城山)はじめ伊江島の風景全開で出てくるので伊江島好きにもたまらないストーリーなのですが……個人的にも馴染み深い島・伊江島というと、映画でも描かれるテッポウユリの咲く景色と共に浮かんでくるのは、激しい沖縄戦と戦後の米軍による弾圧の記憶が今も深く刻まれた島である-という点も、どうしても頭から離れがたく浮かぶ島でもありまして。という、それは私の思い入れの問題ですね。ここではあくまでも「家族の愛と許し」の物語であって……というふうに自分に言い聞かせつつ-という具合でございます。どうしても、その場所の景色の向こうの歴史が気になってはきました。あの「タッチューの向こう側」に何があるのか? っていう事も含めて。

名曲「かなさんどー」は好きな歌でありますが、改めて今回歌詞をじっくり聴いてみると、なかなかに、時代を映しているというか。堀内敬子さん演じるお母様は魅力的ですが、歌詞は浅野忠信演じる父親に寄り添う「妻」町子さんの愛情で表されているような。弱い父の方に寄り添っているように響いてくるというか。「綺麗なこの日常を壊さないで欲しい」「表には出ていないものまで詳らかにしないで欲しい」というパートナーの心理も心理としてはあるのかもしれない-とは理解しつつ、しかし私は冒頭の美花の気持ちの方に共感したくなってしまうのです。(話しの展開として、それでは「許しの物語」とはならないかもしれませんね 。でもどうしても、そこを思いはしました)

表には見えていない(描かれてはいない)景色やドラマが気になってしまうのは、私の悪い癖かもしれません。

たとえ嵐の吹ちやてもかなさし行かやわったーたい

とは、愛するふたりのみならず、「現実のこの島の人たちの姿」へと重なってくる私でした。

追伸。しつこいけど何度でも書く。Kジャーさんのファンの人たちは全員観て!(≧∀≦)

あと、松田るかさんって、

エグゼイドの人だよね(=゚ω゚)(見たことある見たことある、って思い出しながら観てた)

Posted by にいさん at 2025年04月01日 18:24

【第34回 沖縄式読書会】開催!

本日3月30日。別府市やよい天狗銀天街のyoiyaさんにて『沖縄式読書会』を開催致しました。今回は5人の参加者の皆さんで賑やかに。大分市からの参加者様は、わざわざ時間を作って下さり前半部分だけでもと来てくれました。

今回集まった御紹介本はこちら。

黒木登志夫『健康・老化・寿命』(医学博士がきちんとしたデータで示してみせる「人の肉体は何故老いるのか? 」この本のユニークなところは、その老いや健康といったものの解説に古今東西の映画や文学を引用させながら語ってくれる点らしく。なかなか興味をそそられます)

加藤幸子『家のロマンス』(祖母が語る家の過去とは? 戦後まもなくの時代に家族ひしめく1つの家の中で起きた出来事。語り手は孫娘に受け継がれて、重い事件もありながらもユーモアを交えた語り口で進んでいくそうです。選者様がこの本を借りたエピソードもなかなか面白かったのですが、そこは読書会に参加してこそ味わえる楽しみという事で)

『ソール・ライターのすべて』(写真家ソール・ライター氏のニューヨークを写した写真にとにかく魅了されます。アートや写真に詳しくなくとも、美しいものは人の心を打つものですね。それは1950年代の色鮮やかな風景。こんなに綺麗なこの時代の写真を見たことがありません。景色、構図、画質のどれもが見事。いままたInstagramなどでも話題になっているのだとか)

雑誌『Coyote』(今号の特集はパタゴニア! 以前はメーカーの「パタゴニア」特集もあり今回もしっかり広告でタイアップ? そして改めてパタゴニア地方とはどこかという話しから。そこでは多くの土地を買い取って、自然を保全する運動が広がっているという話しにも感心しました。日本では、こんな規模の環境保全はもはや難しいというか、まだ開発が進む気配で、というような話しにも膨らみつつ)

瀧井宏臣『東京大空襲を忘れない』(選者様の友人でもある著者は元々NHKの記者出身で、退局後に世界を回るルポライターに!? 時には世界各地で井戸を掘るボランティアまで。実に行動的な著者が向き合った戦争の記憶。東京大空襲について。10万人以上とも言われる人々の命を奪った焼夷弾の表紙も恐ろしい。 そして「おみG」名義での歌集『こころあるみ』とタイ・カンボジアで出会った日本人たちを描く『転生の大地』も御紹介いただきました)

斎藤文彦『力道山』(戦後日本の国民的大スターの生涯を、力士時代から「国民のヒーロー力道山」として生きたプロレスラー時代まで。伝説の木村政彦戦の真相ももちろんですが私としての白眉は「日本プロレス界の至宝」誕生を巡るミステリーに迫るくだり。「力道山がアメリカでルー・テーズを破って世界王者に」という真相の不明なスクープがもたらされます。本人の電話による証言と否定する通信社による報道。錯綜する情報(何故かいつも残すはずの映像は無く。ベルトも本人の手元には無し)著者は丹念に当時の記録や記事を突き合わせてファクトチェックを行なっていくのです。その真相というか、結論や如何に)

山里絹子『「米留組」と沖縄』(米軍統治下の沖縄で、アメリカは国策として沖縄の若者達をアメリカへの留学生として受け入れていきました。統治者としてのアメリカの思惑や、「金門クラブ」のイメージから、正直ネガティブなイメージがなかったわけではありませんが、米留組と呼ばれた彼ら彼女らの、ひとりひとりの歩んだ姿の多様なこと。「大きな物語」には収まらない姿があったことがわかってきます。それから、キャラウェイのあの歴史的暴言と、その後の顛末についても)

そして今回34回目のプレゼント本はこちら!

トーン・テレヘン『ハリネズミの願い』(著者はオランダの医師です。児童文学との事ですが、むしろ大人の人たちにもお勧めして良いかもしれません。選者様によると「動物版の人間失格」だとか。引っ込み思案なハリネズミがパーティーを開いて友人の動物たちを招待したいと願うのですが……。こういう事って、案外誰にも思い当たるところもある話しなのかもしれませんね。密かに碇シンジくんの姿を思い浮かべつつ)

山崎さやか『NANASE』(ご存知筒井康隆さん原作の物語を山崎さやかさんが漫画に描きました。「わかってしまう」ことの悲しみ。男性性の発する禍々しさに囲まれるという地獄。これを女性は味わっているのか? と読み手は今更ながらの気付きと戦慄とを覚えつつ。この地獄の中で七瀬は戦わざるを得なかった。自らの身を守る為に。そして、力ある者「たち」は弾圧を受け、追われる身となってしまうのだろうか。ヒリヒリする描写が、読者に痛みを与えてきます。これがtelepath )

宮崎駿『シュナの旅』(これもまた宮崎駿さんの知る人ぞ知る名作! 以前も御紹介いただきましたが、ビニールがかかった新しい状態で持ってきていただきました。基はチベットの物語。シュナという貧しい国の王子が、黄金の小麦を求めて旅に出ます。「生きることとは? 」そんな問いかけと共に、やっぱり宮崎さんの絵が素晴らしい)

パーネル・ホール『サスペンスは嫌い』(人生は裏目続き。サスペンスが嫌いな探偵さんのシリーズ。彼の名はスタンリー・ヘイスティング。ヤバ目の脅迫案件に尻込みしつつも高額報酬につられて依頼を受けてしまった。しかし依頼人に連絡出来る人間は限られてるから、関係者をあたればすぐに……っておい、事情を聞きに行った相手が殺された挙句、自分の名前を書いたメモが。もう、引き返せないぞ探偵さん。やっぱり、ヤバい依頼だったらしい。だからこの人サスペンス嫌いなんだってば! )

沖縄県現代俳句協会編『沖縄歳時期』(亜熱帯に位置する沖縄の季節は独特なものがあります。他県のように雪の降る冬が無く、春夏秋の間々に入っていく細やかな季節の移ろいを言葉で表す面白さ。うりずん、晴明祭、沖縄独特の季語や文化について。これは、手放したくはない、けど読んでもらいたい。そんな辛いせめぎ合いを経て(笑)やはり読んでもらいたいこの歳時期を、主催者より今回のプレゼント本として選ばせていただきました)

Posted by にいさん at 2025年03月30日 22:59

今日がその日ではない(『侍タイムスリッパー』Amazonプライム・ビデオに見参! )

今日がその日と申すか

時代劇の終わり

熱狂した鬼平犯科帳、中村吉右衛門は虹の橋を渡って行った。水戸の御隠居は本当に隠居してしまい。必殺仕事人は、とうとうスペシャル番組すら放送されなくなってしまった。もはやTVの地上波で、大河ドラマ以外の時代劇は(あまり)見当たらなくなってしまった?

いまの人たちは時代劇など見ぬのだ新左衛門よ

殺陣師の人たちの技は、文化は、失われてしまうのだろうか

冗談には聞こえぬ真実味を帯びた言葉たち

歴史の中で培われた技や文化は、新たな何かに駆逐されていく?

レコードがCDになり、ベータとの闘いを制したVHSがDVDに置き換わったと思いきや、あっという間に「配信サービス」というものが音も映像も全て飲み込んでしまった。現に目の前のAmazonプライムなるサービスで「いま斬られんとする新左衛門」を見詰める私、という俯瞰のショットが、残酷である。

新左衛門が斬られる時、時代劇は沈黙する

今日が、その時と申すか、申さぬか

ゆうこ殿の言う通り、斬られ役を志願するなど今どきびっくりされる事らしい。鬼平に夢中になる前は、子どもの頃に見ていた銭形平次、木枯し紋次郎、江戸を斬る、水戸黄門、必殺シリーズ、人形佐七捕物帳、映画は七人の侍から柳生一族の陰謀からたそがれ清兵衛やらなんやら毎年凄いのが必ず映画館で流れていた。子どもの頃はそこがメインストリームだった気がする。

そんな子どもの頃に見た時代劇のおじさん達の記憶が走馬灯のように、

まだだ。まだ走ってはいけない。

新左衛門、否、山口馬木也さんは『剣客商売』秋山大治郎なるぞ。剣客の殺陣は本物である。愛してやまない池波正太郎さんの遺した作品にだってまた出会いたいではないか。もちろん『剣客商売』も私は見ていた。山口さんがこの映画で脚光を浴びたって? 彼の刀さばきは凄いんです。実は斬られるのも上手かったんです。

サムレエって言葉に最近若干の嫌悪感を抱きかけていたけれど(どっちかってえと日本のマイノリティで支配層だったもんを我々の代名詞として使う事には色々と思う事はないわけではないが)時代劇は好きだし剣豪は好きだし、俺たちのウルトラマンや仮面ライダーのアクションを支えていたのも殺陣師の人たちじゃないか!

失ってはならない。だから風見さんも帰ってきたわけで(ちょっと前の真田広之さんのエミー賞スピーチを思い出しつつ)時空を超えて、武士が現代の「担い手たち」にエールを送っても、良いんじゃないか。力強いメッセージじゃないか。抜いた刀が光って、静寂の次の瞬間ふたりの体が交わって、離れる。ああ、そうだよ。これこれ。前から、スターウォーズでやって欲しいって思ってた「動き」がこれ、なーんて事もぼんやり思い出したりしながら。うっとりしながら、見詰めていた。

まだ、走馬灯は走ってはならない

時代劇の文化も、映画という文化も、

今日がその日ではない。

Posted by にいさん at 2025年03月23日 21:53

別府市新図書館を前にしたオープンプラットフォーム会議が行われました。

いよいよ1年後、2026年3月に別府市新図書館がオープンします。施設の名称は「こもれびパーク」。図書館の他に、地域交流センターも入った複合施設です。この期間、私も加わらせてもらっている市民有志のメンバーで、この別府市の新図書館への疑問、懸念する点を話し合って共有し、行政にも働きかけを行ってきました。

懸念、とは?

この施設内の図書館が、私たち多くの市民が声をあげてきた「市の直営」に決まった事はとても良かったのですが(少なかった蔵書数も約2倍近くに増えて、広く快適な空間になる事も嬉しいのですが)しかし同じ施設内に入るという地域交流センターなる空間が、指定管理者が行うという話しで。しかも市営(公営)の図書館と民間の指定管理者とが合議によって「こもれびパーク」を運営するという話しになっていまして、「それってどういう事!? 」「限りなく指定管理による図書館施設になるのでは!? 」と、周りの別府市民の間で戸惑いの声が今起きているのです。先日の地元議員さんの市政報告会でもその事を発言したところ「それは問題やわ」という先輩方からのお声かけもいただいたばかり。

本日のシンポジウムでは、その新図書館に整備事業アドバイザーとして関わっておられる常世田良さんも登壇されるという事で、市民運動メンバーで別府市公会堂(中央公民館)へ行ってまいりました。先輩からは事前に上記の懸念事項を伝達の上、(私も書きましたが)質問用紙でも指定管理者問題について記入し、最後にひとりだけの質疑応答にも先輩が挙手するも結局当てられず……。とうとう指定管理者による運営の問題には触れられないまま講演とシンポジウムは終わってしまいました。

ちなみに、何故、指定管理者が図書館を運営してはまずいのか? って話しなのですが、民間業者による指定管理での図書館運営が、今全国で非常に問題になっておりまして。(例のTSUTAYA図書館もそうです。あそこはCCCって会社)指定管理者制度を採用した図書館の多くは本の納入業者が運営を行なっています。本を選ぶ人が業者さんになってしまうと、より儲けの多い本ばかり納入する傾向が強く、実用書、ビジネス書やベストセラーの本ばかりが多く並んでしまう事になる事態が起きています。新刊書店では手に入らない希少な本や絶版になった価値ある本たち。決して多くはないが街の誰かに必要とされる一冊よりも「よく売れてる本」が新刊書店のレジ前の本棚のように並ぶという感じ。更に酷い例としては、儲かる本ばかりか、もはや使えない古い観光ガイドブックや情報が既に更新されている古くなった専門書など、謎の(手抜き、ですよね)選書を行なっている事例まで出て来る始末。指定管理者の業者は指定管理料に加えて図書の購入で大きな利益をあげるそうで、そこで働く専門職はほとんどが低賃金の非正規雇用であるという事も問題視をされています。公務員ではない為、仕事で得た知見が市の文化行政や教育行政に反映される事はないとも指摘されています。

せっかく図書館が市の直営になって安心したのも束の間、民間業者(指定管理者)との合議で施設の運営を進めていくって、それって半分民間業者の図書館にならないですか? という懸念。更に無視出来ないと考えているのが「公営の図書館と民間業者の指定管理者が同じ事務所」って話しで(!) いやいや、だって、市民の個人情報を扱う事務所のスペースを民間業者と共有するってどういう了見ですか!? というわけで、市民の側から度重なる要請を行い、署名活動まで行なってきましたが。あれだね。別府市の行政って、決まるまでは何も明かさず(指定管理者選定過程から施設の図面等色々)決まってから事後承認みたいな? もう今の別府市の対応には不信感を抱かざるを得ないですね。署名まで行ってきた「分館を求める声」も、先日別府市議会で共産党の美馬きょうこ議員が質問してくれましたが、今のサザンクロスには助成金の関係で残せない。それ以外はほぼ無回答(というか「分館は作らないと言われていた」と議員から)美馬さんの質疑で市の担当者からようやく「今後、図書館機能をなんらかの形で残せるように具体化をしていく」との発言を引き出した事は、まあ良かったけど。「分館」とは最後まで言わなかった別府市。(市議さんでは、自民党のあべ一郎議員も熱心に話しを聞いてくれたそうです)

しかし、ギリギリ図書館自体は市の直営という事になったわけで、あとは、偉い先生に言われるまでもなく、多くの市民が利用して、多くの声、要望を届けていく事で地元の図書館を磨いていく。ってそんなこたあ言われなくてもみんな考えてるんですよ、って言いたくはなりましたよ(^◇^;)

一方で、前々からお会いしたかった松田法子さんの講演が聴けた事は純粋に嬉しかったですし、まさかの岸ママエピソードには客席で大笑いしてしまいました。そしてこれは(松田さんの説明の中で触れられた)嬉しい話しとしては、これまた正面玄関から遠く離れていて気になっていた郷土資料館が、外の開けた空間からも出入りが出来るという事がわかったのは良かったですね。郷土資料が不遇に扱われていたわけではなかった(と思いたい)行くのが今から楽しみになりました。(ただ、もう少し広く場所とって欲しいとは思ったけれども)市民による歴史語りや思わぬ歴史資料についての話しも松田さんと中井さんから触れられていて実に興味深いものがありました。

そんな、モヤモヤ半分(以上? )図書館の楽しさ半分の、ちょっと複雑なシンポジウムでした。

今度は出来たら同じ時間、松田法子先生による別府の戦後史に触れる講演会をじっくり聴きたくなりました。(次は純粋にお話しを楽しんで聴きたいというか……)

(今回のblog記事の参考資料は「図書館フレンズべっぷ通信」より。別府市立図書館など公共の施設に置かせてもらっているので、是非手に取ってみてくださいね♪)

Posted by にいさん at 2025年03月22日 21:43

『怪物と聖剣 ~ 決戦』(ドラマ『相棒season23』最終回)

さるこうあんの情報筋から。

お喋りな男……

なるほど。そうですか。そうですか。

(ネタバレは上からの圧力で控えめに? でも、これから録画や配信で見る人は、是非ドラマを先に見てね)

昨夜、最終回を迎えたドラマ『相棒season23』。ここに来て妙に既視感を覚える展開とこの恐怖感。「右京さん、なんだか世界が壊れてきている気がするんです」けれどと亀山薫の言う通り。世界中が今おかしいと思うよ私も。ねぇ、右京さん。

僕たちは、やれる事をやるだけです。

と、杉下右京は揺るがない。が、しかし、キワモノ的な人物が選挙に出ては当選していく。嘘かホントかわからない情報が飛び交って、真実を追及しているはずの人たちが追い込まれていく様はどうだ。(このフィクションとは思えぬ点もまた際物感絶大なのだが)挙句そいつは知事になり、信者のような応援団が敵認定した先へと凸する地獄。言うまでもなく、単なる抗議の凸ではない。デマがホントを凌駕していく。そして、人が死んでいく。

右京さん、嘘は真実よりも強いのですか?

そうあってはならないと、下の人の思いと中の人の思いと、離れた場所から「権力には関心がない」と言う上の人とが力を合わせて立ち向かうんです。

嘘まみれの知事がこのままでは国のトップになってしまう。止めるのは今しかないと言うけれど。

敵は力があり、大胆。

「だが、頭が悪い」と右京さん。

「悪について考えている」というラスボスとの対決はお預け。しかし「ありきたりですねぇ」と、いつも以上に辛辣な杉下右京の安心感。亀山薫の愚直な正義感は怪物を倒す聖剣か? (正義という言葉は嫌いだが「正義感」と「正義の味方」は大好きなのだ)トリオ・ザ・ソウイチは「三銃士」に格上げか!?

しかし怪物の首のひとつは倒したが、一番恐ろしい奴との決着は次のseasonで着けてくれるのだろうか。その前に、世界が壊れていない事を、半ば本気で祈る私です。

お喋りな男……

冠城、亘か 。

Posted by にいさん at 2025年03月13日 20:59

月亭太遊 in OitaCity (月亭太遊師匠と大分市で交流の集い)

月亭太遊師匠が目の前にいる。

幻ではない。

この人を呼んでしまった後に「えらい事になっちもうた」なんて思ったことは絶対に言えない。

だって、あの、上方落語家・月亭太遊だぜ?

大分市議選で高原みな候補を応援していた時に、太遊師匠からの応援がどれだけ嬉しかったことか。そしてあの「赤旗とってみた」の動画がどれだけ全国的な反響を呼んだことか。あの動画に全国の #アカハター がどれだけ勇気付けられたことか。

太遊師匠が故郷の竹田市に帰省するという。そんな大分県内滞在中に「交流したいですね〜」なんてその時は自然なやり取りだったのが、直後に、ふと冷静になる。

あの、月亭太遊師匠をな? と。

だって今一番「推しの落語家さん」と繋がるSNSって、凄いけど、恐くないか? 恐いけど、今ここで会わなかったら、多分ずっと後悔するとは思ったから地元のJCPサポーターの皆様に急遽相談とお声掛け。大分市と別府市の初対面の方や選挙戦を戦った後にノーサイドの候補者さんまで(深川くん嬉しかったよ。参加してくれてありがとう)そして、高原みなさんも元気な顔を見せてくれた。まさか、この顔触れが揃うなんて、ほんとに太遊師匠が繋げてくれなかったらあり得なかったメンバーさん。(遠くは豊後高田から、そして山下かいさん、色々とお世話になりましたm(._.)mかいさんがいなかったら実現出来ませんでした)

SNSって恐い、という話題が対話の大半だったような? 先日のSNS講座に来て下さった先輩方も熱心にメモをとりながら。しかし、タチの悪い人たちがいるもんだよ世の中は、と改めて戦慄したり、笑いが膨らんだり。参加者の皆さんからの返答がまた新鮮な気付きを与えてもらえたり。(そうそう。そうなんですよ。今はオンラインでのやり取りがめっちゃ増えてて、今日みたいなオフラインでリアルに会って喋るのが何故か特別な感覚になる現象、それな! でしたね。はからずも「月亭太遊オフ会」として成立していたという)

極めつけは、「落語やりましょうか」なんて、こちらからは絶対言えないことを、サラッと自ら言ってのけた後に後ろの方で着替え出した師匠! (笑)(感動)かっこいいではありませんか。

地元のJCPに足りなかったもの。

それは月亭太遊師匠だと(色々な事をいま凝縮、省略して述べている)しみじみ思いつつ、泣いてるのか笑っているのかどっちかにしろ自分。と、ひとり静かに後方で佇む私でした。

Posted by にいさん at 2025年03月10日 19:20

【第33回 沖縄式読書会】開催しました!

本日(3月2日)別府市やよい銀天街のyoiyaさんにて、33回目の『沖縄式読書会』を開催しました。2月は日数が少ない為に、2月の回が3月頭にずれ込んだ形になります。なので、年度内にあと一回は読書会を開催する予定です。

さて、最多人数だった前回とは打って変わり。年度末になり、お忙しいところ今回は3人の参加で。でも2時間あっという間に過ぎていく濃い時間になりました。本当に不思議なもので、人数が多くても少なくても、2時間変わらずの濃密さで、不思議とぴったり時間通りに変わらない感覚で過ごせてしまうこの読書会であります。今回もご参加ありがとうございました。

そんな第33回目に集まったのは、このタイトルでした。

KazuLanguages『最強の外国語習得法』(え? 12ヵ国語をマスターされたのですか!? 何故そこまで上達出来たのか? 子どもの頃は英語の授業が退屈で、とても外国語なんて苦手であった著者が、スペインへと行った事がきっかけとなったエピソード。夢中になって語学を覚える事が出来た秘密とは……)

野口悠紀雄『83歳、いま何より勉強が楽しい』(勉強は最高の贅沢!? 楽しく教える事が勉強の面白さに繋がるそうで。並べて紹介していただいた『最強の外国語習得法』と相通じる内容ですね。著者も学ぶことが長生きの秘訣のようですが、選者様御自身も学ぶ意欲に溢れた常連さん。納得の選書ですね)

田中優子『カムイ伝講座』(江戸文化研究で知られる法政大学第19代総長・田中優子さんが「カムイ伝」の本を? と最初は驚いたものの、そうか、その時代の話しなのだと納得。社会の底辺を支えながらも差別的な境遇の中に在った人達に光を当てて、そこで浮かび上がってくるのは目から鱗のエピソード(史実)ばかり! 歴史が好きな人もそうでない人もこれは読みたいではありませんか!? けど、プレゼント本ではないという(涙)(笑))

竹田総一郎『B B B ビーサン!! 』(今回は残念ながら欠席された常連メンバー様が以前この読書会でプレゼントしてくれた一冊。サッカー、いや、フットボールは世界の共通語! ボールは友達、ボールがあれば言葉はいらない、という事を地でいく著者の姿がとにかく良い。言葉がドリブルをしているようだ。時々股の下を抜けられて、恐い思いも経験しながら見せてくれる旅の景色)

ハン・ガン『別れを告げない』(訳は斎藤真理子さん。ノーベル文学賞受賞作家の本作。先日、県立図書館から取り寄せてようやく読む事が叶いましたが、返却した為、この場にはスマホの写真にて。韓国の近代史の中でのあまりに悲しい記憶を辿る著者。文学の力を持って愛し抜くという姿勢。文学をもって追悼する事を辞めないという姿勢。今こそ世界中へ届けと、願うばかりです)

後半のプレゼント交換で集まったのは、こちらの3冊です。

野沢恭恵『捨てトレ』(モノを捨てるトレーニング!? ブランド物の箱とか袋とか。そうなのですね。恥ずかしながらブランドに疎くて知らなかった「ブランド品の箱あるある」のエピソードも興味深かったです。そうか! 捨てられないものは、寄付、売る、あげる、という3つの選択がある事も、なるほどと思いました)

ハリエット・アン・ジェイコブス『ある奴隷少女に起こった出来事』(著者の実話に基づく物語。奴隷制度の残るアメリカの南部で。主人公が成長して、自分の身の上を理解した瞬間。親密な友人が自分を追手から守るために「私を買い取る」というその言葉の意味を頭の中では理解しつつも深く傷ついているこの心とは。屋根裏の小部屋で長い年月の潜伏生活にも、言葉を失います。奴隷制度の中を生き抜いていった強く聡明なる著者の生き様)

三上智恵『戦雲』(いくさふむ、と読みます。昨年、別府市のブルーバード劇場でも上映されたドキュメンタリー映画の新書版。映画では著者は徹底的に影となり、島で生きる住民の人達の姿を映していきましたが。本書では、住民の人達をカメラで映す著者の心境が痛い程に。率直な言葉が綴られていくのです。祈ることの意味と、歌うことの力。沖縄を戦場にしてはならぬと声を上げる人々の姿)

Posted by にいさん at 2025年03月02日 21:46

ハン・ガン『別れを告げない』(ノーベル文学賞受賞作家の最新作)

嫌な事が気になるなら、とことん気にし抜くのです。

それを、いいこと、きれいなことで上塗りしては決してならないし、忘却したり、無かったことにしてはならない、時もあるんだよ。

だから? 決して哀悼することを終わらせない。

それが作者の決意と受け止めたし、私も、そう在りたい。と、思うのだけれど、それは生易しいことではなくて。

たとえばそれは3分おきに、縫合した指に針を刺し続ける治療のような?

針を刺せば激痛が走る、多分、激しく痛いと思う。作者は実際にその治療を目にしたという。しかし、針を刺さなければどうなるか?

縫合した先の指が壊死してしまうという。

いっそ、指先は諦めて、痛みから逃げるという選択もある。でも、今度は幻肢痛が襲ってくるという話で。

壊死させない為にベッドの上で痛みに耐え続ける友人と、友人の故郷への突然の旅の願いを受け入れる主人公。本来別々の場所へと離れたはずのふたりが辿るのは、済州島で実際に起きた凄惨な事件とそこで生きた人々の歴史。

人の命が、まるで、あっけなく溶けて消えていく雪片の如くに。否、でも雪片のひとつひとつには確かな質量があって。それは降り続けると、忽ち島中を真っ白に征圧してしまう。世界を飲み込む程に。消えていくような弱い雪片が集まって。

雪と闇と、静かな会話。時々インコ。

雪を掻き分けた先に出会う激甚な歴史。

この「済州島四・三事件」について私が初めて知ったのは、ある友人の話でした。御家族がそのsurvivorであったと。

知らないって恐ろしいことですね。この九州からも(ここ大分からなら、沖縄へ行くよりもずっと)近い距離の場所で、それ程までに凄惨な事件が起きていた。人々は、長い時間、「そのこと」を口にすることすら出来なかった。

凄惨な虐殺。今もガザの人たちが。日本でも関東大震災の時に。国家の暴力。沖縄で亡くなった人たちへの記述が。戒厳令? この間、もし大統領の側があのまま押し通してしまっていたらって。背筋が本気で凍る。こんなタイミングで。って。でも、現代の韓国の民衆が押し返したその力の背景にあったかもしれない、刻まれた歴史の痛みについて。

国を超えて、言葉を超えて(斎藤真理子さん、ありがとう)文字通り場所を超えて語り合ったと思われるふたりのように、静かな会話が今まさに世界中を覆い尽くしているような気持ちになりました。否実際に、世界中の人たちが、この作者について語り合っている。今もそれは。

降り積もる雪のように。

決して、

決して、「きれいなことば」で歴史を隠してはいけない。

哀悼を終わらせない。と、私も口に出してみた。

Posted by にいさん at 2025年02月19日 21:33

あげた声は決して消えない(大分市議選を終えて)

仲間たちと懸命に応援してきた素晴らしい候補者、高原みなさんは、2105票を獲得し、46位の得票。大分市議会議員は44人。あと僅か167票差。

まずは、高原みなさん。本当にお疲れ様でした。ハードなスケジュールで駆け抜けた直後、本日は大分市で共産党候補者3人による街頭での挨拶等々、終わった後も大忙しですね。どうか、ひとときでも、心から休息の時間をと願います。

そして私は初めての大分市での選挙ボランティアでしたが、福間健治さんはじめ、大分市の皆様に暖かく迎え入れていただいた上、(別府から通えるわずかな時間でしたが)気持ち良く選挙戦を活動させていただきまして、感謝申し上げます。微力でしたが、皆さんとご一緒出来て嬉しかったです。

当初「今回、かなり厳しい選挙戦になります」と教えられ、大分市の共産党さんの議席そのものが、ひとつになるか消滅しかねないという危機感の中で大分市入りしました。身近なところで、ひとりならず、党員さんや支持者の方の訃報を知らされ、高齢の為にボランティアが困難になった先輩世代も多数。(ちなみに、うちの母親は昨年の総選挙では、入院して初めて投票が出来ず、とても郵便投票すらさせられない状況でした。似たような「投票すら困難な高齢者」の話しを聞きます)選挙の現場を中心になって担ってきた人たちの高齢化が(これは選挙に限らず、いま身近なあらゆる現場で感じている事です)地元で支持する議員さんの周りでも起きていました。18歳から50代の現役世代の投票率の低さと政治参加の機会の少なさが続く限りは、私が応援する会派に限らず、運動の高齢化と先細りは避けられない事だろうか? 自然の流れに任せていたら、地元の支持会派は消滅してしまう(!) と思っていたそんな矢先に、私よりもずっと若い世代の高原みなさんが立候補をしてくれた事。本当に救いというか、希望でした。最初、ほとんどの人が高原さんの名前を知らなかったところから、みなさんに会う人会う人みんなが彼女のファンになって「この人を市議会議員にしたい! 」と皆が口にしていきました。福間さん、よくこんな素晴らしい人材を見つけてこられましたね、と感動すら覚えました。(ずっとお話ししていたかったですね、と言い合う感じで、誰とでも打ち解けられて、短時間でも深い話しが出来る人って、なかなかいないものです)今回、高原さんの応援をさせてもらえた事に喜びを感じながら、僅かですがその場に関わらせてもらえた事を光栄に思いました。ありがとうございました!

そこでですよ。今回大分市の共産党として、前回は次点と涙を飲んだいわさき貴博さんが見事に雪辱を果たし、経験と実績抜群の斉藤ゆみこさんも当選。大事な2議席を維持しました。ばいじん公害問題や長射程ミサイル弾薬庫新設など、気になる問題が沢山ありますが、鋭く切り込んでいく事を期待しています。

高原みなさんからは、「足りなかったところを、これから仲間たちと出し合って、一歩一歩、前に進めていきます」とのメッセージが。これからも、市民からの声を市政に届けていくそうです。

これで終わりではないし、今回あげた声は決して消えない。必ず次へと繋がっていくと。そう信じています。

追記。今回、短期間であったにも関わらず、 #高原みな 関連投稿がSNSにおいて非常に多くの拡散とフォローいただきました事にも、改めてお礼を申し上げます。高原みなさんの応援を機にSNSをイチから学びたいと、仰ってくださった先輩方にも、まじリスペクトです。私自身も貴重な学びとなりました。ありがとうございました!

Posted by にいさん at 2025年02月17日 09:56

高原みなさんを応援しています。大分市議選告示!

大分市議会は議員44人中、女性はわずか4人だけ。

少な過ぎます。

政策決定の場に女性が必要な事を痛感してきたというのは 高原みなさん。3人の子どもを育てながら、新婦人大分支部事務局長として、これまでも母親達の声を議会へ届け続けてきました。小中学校のエアコン設置、中学校給食の無償化を実現してきた過程で「声をあげれば政治は動く」事を実感したそうです。

そんな高原さんが、今回「福祉のフクマさん」こと福間健治大分市議からバトンを受け取り、立候補することとなりました。

子どもの頃に『パパママバイバイ』という絵本と出会ったそうです。幼い子どもたちの命を奪った米軍機墜落事件に心を痛めたという高原さんは、大人になって、2015年の安倍政権による集団的自衛権行使の容認に対して「子どもが生きる社会を戦争する社会にしたくない」と強く思うようになったそうです。そして毎年、原水爆禁止国民平和大行進へと我が子と共に参加し続けている、そんな高原みなさんだからこそ、今、大分市で新設されようとしている長射程ミサイル配備計画にも、日出生台での日米演習にも反対の声を大きくあげているのです。敷戸への新たな弾薬庫問題は今回の市議選の大きな争点のひとつだと思います。住宅地のすぐそばに! 地元からは実際に不安な声や『聞いてないよ』という声があがっているこの問題。しかし意外と知らない人もいらっしゃったり、関心が薄かったり、諦めの声が聞こえてきたり。しかし議会で反対の立場の議員が増えれば「建設中止を求める陳情」の審議が可能になります。この問題が県民の前に、より可視化される事になります。市民の声が高まれば、市議会は無視出来なくなります。

高原さんは、これまでも新婦人の事務局長として活躍し続けてきました。多くの仲間達と議会へアクションを起こし続け、中学校の給食費無償化が実現しましたが、まだまだ子育て支援が必要だと、小学校の給食の無償化の実現も目指しています。

大分市は中核市でも上位の予算があるのに、県内一高い介護保険料を市民に求める一方で、自分たち市議のボーナスはアップするとか!? 議員報酬とは別に1日3千円の日当までもらってるとか!? 本当にびっくりしましたよ。(日本共産党は受け取りを拒否。他会派は約4年間で2193万円を受け取っています)

福祉、住民サービスは切り捨てながら、自分たちには甘い市議会では駄目でしょう。本当に市民の為に働く議員さんを送り出さないとまずいという思いで、私も高原みなさんのボランティアに加わりました。

以上の経歴もあってか、沖縄の話しにも深く共感を持って話しを聞いてくれた事も嬉しかったです。本も大好きな高原さん。もっと話したいですね〜と言いながら、1分刻み? な大忙しの選挙戦真っ只中。ここ大分も寒波が覆う中、熱い訴えを響かせています。

寒さを超えて、花咲かせましょう。

写真は、タムトモ委員長からの檄文を前に。

#高原みな #大分市議選 #みなさんの声を届けるみなサン #JCPサポーター

Posted by にいさん at 2025年02月09日 22:32

三上智恵『戦雲』を読んで欲しい(集英社新書から発売中です)

海の向こうから、ケビン・メアがやって来た。

米軍を連れて、やって来た。

反対の声を上げる市民を、別の市民が叱った。「彼らは親善に来たのだから」と。

その後、ヒゲの隊長が島へ来たという。

しかし彼は島の外を出歩かない。空港の一室で有力者と会い、穏やかに話す。

自衛隊誘致に賛成の市民リーダーは言った。「自衛隊は入れても、米軍は入れない」と。

しかし(あの忌まわしき暴言を県民に吐き散らかした)ケビン・メアは後日はっきりと言ったのです「与那国や石垣の港を作戦上使用する必要がある」と。そう、はっきり明言を。

そして遂に、自衛隊も米軍も、両方が島へとやってきたのです。

日米共同の軍事演習が、行われた。

表紙のイラストに描かれた馬は与那国馬。与那国の馬は小さな馬ですが、この描かれた馬はがっしりとして力強さを感じます。そして、戦いの痕でしょうか、左の目は傷付いているのです。この馬にまたがり髪を振り乱す少女の姿。著者は何故、この絵を表紙にもってきたのか。その気持ちに思いを馳せて欲しいのです。その「阿修羅のごとく」馬のたてがみを掴んで離さない少女の こころ とは。

与那国島にはサンアイイソバという伝説の女傑が語り継がれてきました。大きくて力強いサンアイイソバ。昔、島を蹂躙する侵略者を撃退し、追い返したという島の英雄。このイソバの名にちなみ、与那国島の女性たちによる「イソバの会」は結成されました。島への自衛隊誘致に反対するために。

しかし、イソバは伝説で。現実の自衛隊は国が推し進めるリアルな国家権力であって。イソバの精神を受け継ぐ市民運動の強固な志、理性ある平和構築の訴えは、公道を走る戦車までをも投入せしめる男たちの策動によって、強行突破されたように思えてならない。(平和な島の景色に、タイヤ走行で公道を走れる戦車だなんて。しかも子どもたちが歩く通学路にだよ)

この、三上智恵監督による集英社新書『戦雲』には、その権力の理不尽さへの悔しさや悲しみが痛い程詰まっていた。

何故、この叫びを聞こうとしないのか?

これだけ、繰り返し映像に収めては日本中の人たちへ発信し続けてきた三上監督の、感情の迸りまでもが記録されていました。映画『戦雲』では、主人公である島の人たちの姿を丹念に。そしてこの新書には、そのカメラを向けていた監督自身の気持ちが率直な言葉で。

それは、沖縄を今は離れて暮らす私の胸にも突き刺さってくるものでした。この痛みを日本中で共有出来たなら。少しでも現状を変える力になるのではないか。少なくとも、もう少しましな社会に。まともな日米関係に。何より今、沖縄に押し付けられている(米軍だけではなかった。新たな自衛隊配備の問題も)過重な負担をどうにかしてくれと、「再び沖縄を戦場にすることを拒否する」と瀬長亀次郎が国会で佐藤栄作に迫ってから半世紀が過ぎるというのに。この有様をもたらした今の日本人とは……と、私でさえもが考え込んでしまう。否、私自身もその「本土の日本人」に含まれるのだと、改めて自覚させられるのです。都合の良い時だけ、「第二の故郷」であるとか「心の故郷」だなんて言ってはならないような気持ちに。今出来ることはなんだ? 頼む。山里節子さんの歌に。三上智恵監督の言葉と映像に触れて欲しい。沖縄まで行く事が難しくとも、ひとりでも多くの人たちに(本書には、三上智恵監督が撮影した映像のQRコードが各章に付いています)。

正直、私自身、沖縄を離れてからの、翁長知事死去からデニー知事の誕生。あの実施への過程における苦い思い出も共有している県民投票の事。南部の遺骨の混じった土を辺野古の埋め立て土砂に使用するなどという暴挙。高江には危険な火薬を大量投棄して出て行った米軍の事。湾の底まで杭が届かないというのに無理筋で強行される基地建設という蛮行全て我々の税金でやる気の日本政府の絶望的な姿-などというこれまでの経緯に加えて、南西諸島の自衛隊基地建設の急速な展開に、自分もどれだけついていけていたかと、危険を危険として感じていたかと、三上監督の気迫に背中を叩かれた思いの読後感が、まだ続いています。

追記。290頁にて。防衛省が敵基地を攻撃可能なスタンド・オフ・ミサイルを保管出来る大型の弾薬庫を私の地元、大分市の自衛隊分屯地に(スタンド・オフは他には青森にも)新設するとの記述が出てきます。これは敷戸弾薬庫の事。まさに今月の大分市議選でも弾薬庫新設の是非も争点としてあがっている問題なのです。この『戦雲』において語られた文脈で改めてこの弾薬庫の存在を見詰め直した時に、私は悪寒が走りました。それが持つ意味について。その危険極まりない性質について。沖縄が負わされ続け、更にまた離島までもが基地と弾薬庫の問題に揺れている危機感は、まだ日本中の多くの人たちの理解が追いつかないまま、着々と全国で進められていたという事に。

Posted by にいさん at 2025年02月04日 17:24

ジョージア映画『金の糸』Amazonプライム・ビデオで配信しています。

タイトルは日本の修復技術の「金継ぎ」からとられています。ジョージアの映画に日本の金継ぎの話しが印象的に用いられていたことにも、新鮮な驚きを持ちました。

ジョージアとフランス合作映画『金の糸』をAmazonプライム・ビデオで視聴。ネタバレは抑え目にしたいと思いますが、まずは(私自身これまで馴染みが薄かった)ジョージアという国家について。その歴史的経緯に触れる部分については書きます。

私にとってジョージアのイメージといえば、かつてあの国が「グルジア」と呼ばれていた時代に、前田日明のリングスのリングに上がっていたビターゼ・タリエルら強い格闘家を輩出する国というイメージでした。(そして、ウクライナといえばヒョードル! )屈強なゴツい格闘家の国っていう印象。

そのグルジア。90年代のソ連崩壊によって、共和国として独立を「回復」しますが、2008年ロシアが軍事侵攻しグルジアの南オセチアとアブハジアの「独立」を一方的にロシアが承認。このような事態に及びロシアとは国交を断絶し各国に対しロシア語読みのグルジアではなく「ジョージア」という呼称で呼んで欲しいとの要請を行いました。そこで、日本政府もこの要請を受けて「ジョージア呼び」へと変更したそうです。まさに、キエフがキーウになったように。

この映画の舞台は、ジョージアの首都トビリシ。主人公は、ゴツいイカつい男性ではなくて、70代も後半になる作家の女性エレネ。娘とは、誕生日を覚えてもらえない位の関係性で、しかし孫娘とは非常に良い関係。本人は「孤独を抱えて」いてなどというけれども、そこまでならば、何はともあれ、身体は年齢相応の変化があるとはいえども、とにかく家には家族がいて、創作意欲も衰えず、お孫さんから見れば「かっこいいおばあちゃん」であり続け、なんとも輝いて生きてらっしゃるように見えますが……問題は、娘との関係か? と思いきや、そこはほぼ冒頭のやりとりのみで。(そこ、大して深掘りしないんだ、って思いましたけど)娘の配偶者の母親(つまりは娘の姑)のミランダが、深刻な事情で独り暮らしが困難になったこと。そして、このエレネの家に、ミランダが引っ越してくるという話しに。

エレネとミランダとの間には、ある因縁が。なんていう生やさしいものではなかった。

宿敵、って、こういう時に使う? っていうレベル。

かつてのソビエト時代。ミランダは政府の高官であった。エレネの家族は(おそらくは思想犯として)弾圧を受けた。

親を奪われ、そして時が経ってエレネが経験した事態については、そこは映画をご覧になってください。

修復しがたい敵対的関係のふたりがひとつ屋根の下。

一見、娘の姑がよりにもよって、ってこんな偶然の展開はリアルなのか? などというふうにも見えるかもしれませんが、実際に「このような関係性」の家族や集団、コミュニティって、あるような気がしてならなくて。もしかしたら、いま世界中がエレネとミランダ状態ではないのか? 妙な既視感と緊迫感とを持って、ヒリヒリしながらふたりの姿を見つめていく事になるのです。

最初、娘に対して(ミランダとの同居に)激しく反発していたエレネが、ついにミランダを家の中に迎えて入れて以降の「ふたりが並ぶ場面」。全編がスリリングでしたね。ドキドキしました。あ、隣り合って食事してる、からの「とあるやりとり」。ふたりで紅茶を飲む場面。静かな会話。紅茶をふたりで-の場面は全部名場面でしたね。ただ、おばあちゃんがふたり、紅茶を飲んでるだけなのに。

エレネから見れば、支配層の立場による正義など、到底受けられるわけはないわけで。対してミランダは自らが属した立場の正義の一本道に、今でも誇りを抱いている? 最初は見ているこちらもエレネの視点そのままに、このような旧ソビエトの似非社会主義(社会主義の名を騙る官僚支配体制)の亡霊のような存在に、ハラハラしつつ、悲しくなりつつ。それが次第にこちらの見方が変化してくる事になります。

ひとつ言い足しておくと、近年盛んに話題にのぼるような、うちの親がネットに感化されて突然ネトウヨに、とか、普通の善良なおじさんがネトウヨで、なんていう陰謀論かぶれのおじさんとミランダとでは、まったく違うという事は言っておきたいですね。ミランダの知性と良識は、決して紛い物ではない。(それだけに厄介とも言えるのかもしれない)気付くとエレネとミランダとのやり取りに夢中になって仕方がない自分がいました。まるで相容れないはずのふたりの会話。ふたりを包むトビリシの街の風景。向かいの夫婦の喧嘩。干された布団。向かい側のおばちゃんやおじさんとの噂話。煙草の煙。とびきり異国の風景の中で交わされる人の交わりは、言葉が違うだけで、それは変わらぬ庶民の営み。懐かしささえ感じてしまうような。

ふたりの間に横たわる忌まわしき歴史と、ミランダが抱えた秘密。

ふたりは和解出来るのか?

そして、エレネの元にかかってきた電話の相手とは?

(電話の主の正体に、最初は正直「キモっ」て思ったけれども、最後は、この年齢でも、あなた方大したものですよ、と思いましたよ)

そこは、映画を観て、ご自身の目で、確かめて欲しいです。

金継ぎとは、割れた陶磁器の破損部分に漆と金粉とを使用し、割れ目を修繕する技法。ただ直すだけじゃなく、割れ目が金で輝く模様のようになって、傷だったはずのものが世界でひとつの特別な器になるという日本の伝統工芸です。

Posted by にいさん at 2025年01月28日 18:21

【第32回 沖縄式読書会】最多人数で開催☆

2025年最初の「沖縄式読書会」は別府市やよい天狗アーケードのyoiyaさんで。なんと定員いっぱいの7人のメンバーでの開催となりました! 初参加の方に加えて久しぶりの参加者さんも。嬉しいですね。という事で今回は自己紹介からの読書会スタートとなりました。

そんな賑やかに始まった今回集まった本はこちら。

照井康夫編、今泉省彦遺稿集『美術工作者の軌跡』(写真から漏れていたかもしれません。申し訳ありませんでした。選者様御自身も通われた美学校の貴重な記録、その思想について。今泉先生が亡くなられて2年後にまとめられあ遺稿集だそうです。権威的な審査にはかけない自由な作品展示の取り組み「アンデパンダン展」の話しも非常に面白く聞かせていただきました)

ロイス・ローリー『ギヴァー』(SF小説かつdystopia小説でもあるとの御紹介。ダークサイド担当参加者様の真骨頂的選書ですね。地球人類が犯した過ちを繰り返さない為に、未来の人類がとった生き方とは? タイトルのギヴァーとは? 今を生きる人類が、非常に考えさせられる内容のようですね。dystopia小説の入門書としてもお勧めの読みやすさだとか)

和田秀樹『和田式 老けないテレビの見方、ボケない新聞の読み方』(めっちゃ長いタイトル(笑)でも意図はわかりやすいですね。高齢者にとって恐ろしいのは認知症よりも「高齢になってからの鬱」との事。おしゃれや旅行や、前頭葉が活性化される事が大事なのだそうです。テレビを見たり新聞を読んで気になった事を調べるだけじゃなく「披露する」事も著者は勧めます)

原田マハ『太陽の棘』(今の沖縄県浦添市に、かつて実在した芸術の村。そして、かつてこの沖縄式読書会で主催者がプレゼント本に選んだ一冊を、その後読んで下さり、本日報告に持って来て下さってありがとうございました! 表紙の絵にまつわるドラマについても話しは及び、思い出しながら、また泣きそうになりましたね)

木岡克幸『子どもと お金の 話を しよう』(子どもたちに大切なお金の話しをしよう? 「むしろ大人たちにも読んで欲しい」と選者様。非情な物価高のいま、お金についてよく知っておいた方がいい。例えば「お金が無くても幸せな生き方」や「幸せの為のお金のあり方」や「お金で騙されない為」にも! とのお話し。初参加の先輩のお言葉、重みがありました)

雑誌『うみかじ』8.9.10号(沖縄県名護市辺野古から発行される冊子。とてもフリーペーパーとは思えぬ充実の濃い内容に驚かされました。実は私主催者が現在読んでいるノンフィクションに登場してくる青年が発行人だったという偶然にも驚かされました。沖縄・辺野古の実状に留まらず、韓国での旧日本軍の遺した負の遺産や、台湾の歴史にも迫るという実に濃い内容。多くの人達に手に取ってもらいたいですね)

花村萬月『花折』(まず、この作者の生き様の凄さについて。-選者様より少し年長のという-団塊の世代の文学について。著者の歩んだ特殊な境遇の話しも実に興味深いものでした。沖縄にも深い縁のある著者・花村萬月さんに一気に関心が湧いてきましたね)

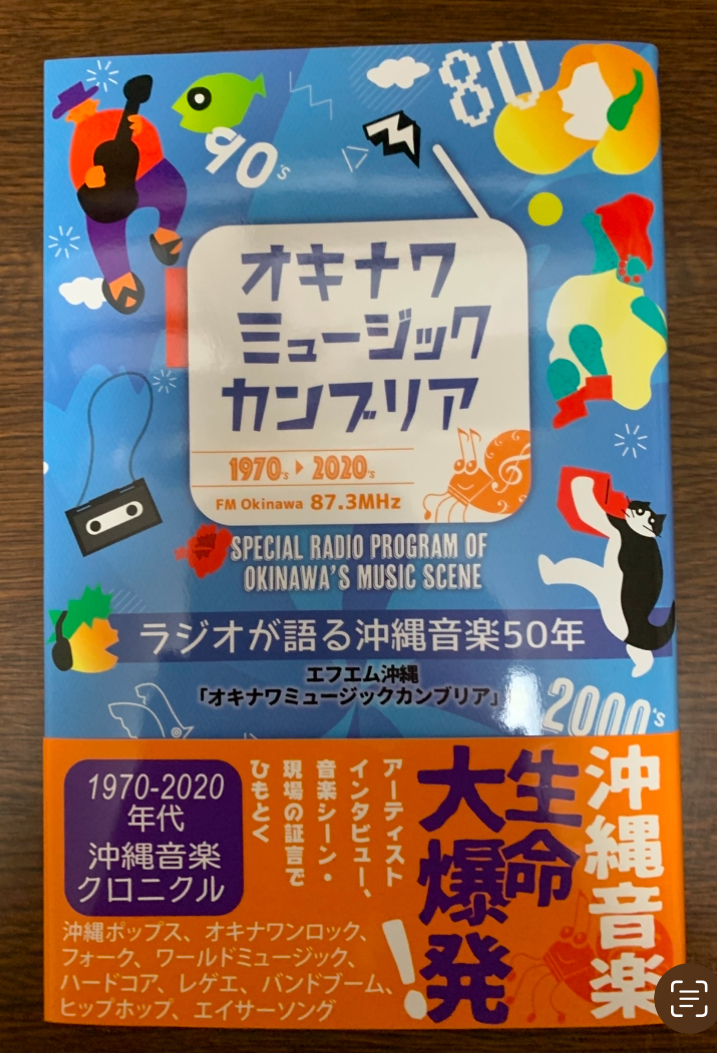

エフエム沖縄「オキナワミュージックカンブリア」編『オキナワミュージックカンブリア』(これも圧巻の記録でした。1970年代から2020年代にかけての沖縄音楽シーンにおける〈生命大爆発期〉の記録。地元FM局の歴史を辿るように、沖縄で生まれた、又は沖縄から日本全国で大ブレイクしたアーティスト達。オキナワンロック、オキナワンポップス、アクターズ勢、大人気ラッパーetc、読書会参加の皆様からの沖縄の代表曲として思い浮かぶのは? との無茶振りに、「涙そーそー」に加えて「りんけんバンドが浮かびます」のお言葉は嬉しかったですね♪ )

さて、今回のプレゼント本はこちら。

崎田ミナ『も〜っと ずぼらヨガ』(ずぼらってところが良いですね! そしてなんとこの本、ページを開いた状態でそのまま置いておけるという。そうです。本を開いた状態のまま、読みながらポーズを取れるという(笑)素晴らしいですね。漫画での優しく丁寧な解説も有り難い。監修は福永伴子さん。「三日坊主大歓迎」って本当ですか!? これなら、ついていけるかもしれない? )

山藤章二、尾藤三柳、第一生命編『平成サラリーマン川柳 傑作選』(八つ当たりっていう文字も気になりますね。御存知サラリーマン川柳。「平成」も過去の歴史となりにけり? かつて日本では平成と呼ばれた時代を生きたサラリーマンの生き様。悲喜交々。これもまた、歴史の記録と呼べるのかも、しれません。選者様曰く、お家の大掃除をしていたら見つかった一冊だそうです。まるで古文書を見つけたみたいにおっしゃりました)

やましたひでこ『1日1つ断捨離』(初心者向けの断捨離入門!? しかも「人生が変わる」!? 成功の秘訣はペンを一本捨てる勇気だそうです。参加者様の中から、ペン一本どころか、以前思い切って部屋の物の9割を捨ててしまったら後から非常に後悔してしまって-というエピソードを紹介してくれましたが、あまり大胆に捨てるよりも、地道に無理なく断捨離を勧めるコツを教えてくれるようですよ)

ルース・クラウス文、マーク・シーモント絵、きじまはじめ訳「はなをくんくん」(頁をめくると、白黒の色彩の優しい動物たちや森の情景が続いていきます。しかし最後に? なんてドラマチックな展開でしょうか。春の匂いが伝わってくるような美しい絵本です)

内田樹、甲野善紀『身体を通して時代を読む 武術的立場』(初参加の選者様、内田樹さんの大ファンだそうで、以前、関西でのイベントにて、内田さん御本人にファンレターを直に渡したエピソードも。武道家にしてフランス現代思想の研究者でもある内田樹さんと武術研究者の甲野さんによる「武術的視座」からの対談本)

川田茂雄『社長を出せ! 実録クレームとの死闘』(お店をされている方からすると切実な? シビアなクレーム対応のお話し。しかし著者はクレームの性格について詳細な分析、分類を試みます。ごね得タイプの確信犯-それってクレーマーでは? -からプライドを傷つけられたというケース、そして細かい事に敏感なケース。様々なケースがありそうです)この本に加えて、雑誌coyoteで当選したプレゼントのカラーマーカーと、なんと参加者様御本人の著書2冊。松岡幸志郎『道端』『道端 南島行 「那覇へ、別府から。」』以前こちらの読書会でも御紹介のあった2冊まで! 実に豪華なプレゼント紹介でした。

シュティフター『水晶』(以前、福岡からいらしてくれた参加者様が持ってくれた岩波文庫復刊本からの一冊。とにかく外カバーの無いこの懐かしい文庫デザインがたまらなく良いですね。見た事の無い異国の銀世界を懸命に歩く兄妹の小さな冒険の物語。手離すのは惜しいと思いつつ、今書店では滅多に手に入らない希少な名作。是非読書会の仲間で共有したい思いでプレゼント本に選ばせていただきました。そして主催者からはもう一冊)

琉球新報取材班『新エネルギー時代 沖縄の今これから』(沖縄式読書会のルーツであります沖縄の「本もあい」を開催している沖縄県西原町のブックカフェ・ブッキッシュさんからの推薦本で取り寄せた一冊。最近、気になる沖縄関連本は、ほぼ沖縄のブッキッシュさんから取り寄せるようになりました。日本の大手の電力会社のうち、沖縄電力だけは「原発を持たない電力会社」として、あの原発事故の後から注目されるようになった沖縄の電力事情。離島の集落まるごと自然エネルギーで賄う実証実験等、沖縄ならではの試みから日本全国の先進事例までもを紹介していきます)

こんな沖縄式読書会も、今回で32回目を迎えて、5年目に入りました。参加者様も有り難い事に増えてまいりました。これからも、出来る限り、この思い思いに参加者様の言葉をお話しいただく形を大事にしていきたいと考えております。今後は更に新しい企画も計画中です。どうか今後とも、任意団体ゴーヤーとカボス共々「沖縄式読書会」をよろしくお願いいたします。

Posted by にいさん at 2025年01月27日 09:52

『アンナ・カレーニナ〔新版〕』(別府市民劇場第126回例会)

2025年最初の別府市民劇場は、栗原小巻さん主演のエイコーン公演の舞台『アンナ・カレーニナ』。小巻さんが別府のビーコンの舞台に立ちましたよ!

原作はトルストイの歴史的名作ですので知ってる人は知っている本作ですが、多分、未読で内容を知らない人が多いかもしれない? これから各地の市民劇場でご覧になる方もいらっしゃることと思いますのでネタバレには気をつけながらの感想になります。

小巻さんの登場と共に、周りの先輩世代のお客様方がざわつきました。アンナのその美貌は、別府のお客さんをも虜にした。自分は多分30年ぶり? 俳優座の『復活』という舞台で生の小巻さんを観た時と、声が同じだと思ったのでした。(音楽は恩師・岡田和夫先生だったはずだ)あの時は舞台から遠く離れた席だったけれど(あれは芸術会館だったか)今回は前から4列目。

アンナと同様、トルストイは情熱的な恋に生きた人だったのだろうか。否、どちらかというとコンスタンチンとアレクセイのキャラクターが作者の分身のようにも思えてきて、しかし中心には、やはりアンナがいて?

序盤の列車事故に繰り返し触れるくだり。アレクセイのとある出来事。作者が作者自身の心を投影させているのかどうかはわからないけれど。しかし情熱的に、恋に生きること自体は羨ましいような、いややっぱり共感は出来ないような。でも、共感出来ない行動に走る人間への引力ってものが、物語になると生まれる気がするのです。

話しは変わりますが、先日、トランプが「世の中には、男と女しかいない」などと発言して世界的に物議を醸しています。ここで言う「男と女」とは、もちろんLGBTQ+の人たちの存在を否定すると同時に、どうやら、固定化された役割りとしての「男らしい男」と「女らしい女」という、前時代的な性的役割り分担も含んだニュアンスなのかなとも感じました。男である『主人』は『妻』である女性を家の中に閉じ込めて自由を奪う。社会的に上級市民的な界隈の『主人』には社交の場での華やかな振る舞いも仕事のうちとされ許されながら、『妻』は『主人』に付き従うか、家に押し込められるか。時には愛人を持っても『主人』の株は落ちないのに『妻』はそうではない。たちまち『ふしだらなおんな』呼ばわりされて『主人』は妻を、世間体を悪くした事で叱責をする。

愛情よりも世間体。

パートナーとの心の絆よりも「役割りをこなす」ことが全てのような関係。

昔、「結婚は牢獄だ」と言った友人がいた。今はいくらなんでも違うやろ? と思っていたけれど。別の異性の友人は、「うちには主人はいないし私は妻ではない」と言い切って何故か感動してしまったり。そんな会話が交わされる現在も尚、『主人』と『妻』が存在する社会。表向きは(法律の上では)女性と男性は対等であるはずなのに。男女の収入格差がニュースになり、女性の経営者はごく僅か。女性の議員は(もっと?)ごく僅か。来月選挙がある大分市議会は44人の議員中、女性はたったの4人だけ。150年近く前に物語として描かれた世界の残滓は、今も尚マッチョな『主人』と、家にいることを求められる『妻』という形になって残っているように思われてなりませんでした。

たびたび触れられる社交界なる界隈も、時代と共に呼び名や形は変われども。ああ、あの界隈な、って感じ。

もし自分が結婚していたら、このような見方は変わっただろうか。もしかしたら、あの清水綋治さん演じるアレクセイ・アレクサンドロヴィッチを模範にするような『主人』になっていた可能性がありはしないか。そんな妄想まで膨らんでしまいます。

しかし、観た直後は悲しい余韻に浸っていたのに、しかしこの話しって、不思議と、アンナが自らの心のままに突き進もうとして、最後まで「愛の無い牢獄」を断固拒否して貫き切ったという、ある意味爽快さの、ようなものが、後からじんわりと、湧いてくるのです。

Posted by にいさん at 2025年01月25日 22:24

あれから30年。阪神大震災その後

私も多くの人たちと同様(それなりに苦労しつつ)払ってきた税金。それを払ってきたのは、富裕層や大企業を潤す為なんかじゃない。憲法違反と呼ばれるような政党助成金に使われる為なんかでもない。ましてやミサイルを買う為なんかじゃない。

この今朝の新聞記事にあるような、大震災で生活が奪われ、大変な思いをしている人たち。被災された人たちが元の生活が送れるようになる為に。まさしく公共の力を発揮して人を救って下さい。支えて下さい。そんな思いで(ガチそんな思い以外何があるって言うんだ)支払ってきたのです。

写真は今朝のしんぶん赤旗1面より。家族で被災されて、ただでさえ生活も大変な上子どもたちの進学にもお金がかかるそんな時期に震災を経験し。通勤通学一緒に車に乗って、あらゆる節約をするも災害支援は「援護資金」という借金を背負う形って。あの時、盛んに周りの先輩達も声をあげていたのを思い出します。「国は被災者への個人補償を行なって下さい」と、あの必死の願いの意味が今30年経って改めて認識させられたというか。必要とされる支援が届かなかった結果、自己破産にまで追い込まれた家族のエピソードに、朝から(出勤時に)悔しくてたまらない気持ちになってしまいました。

何度でも言いたい。私たちの納めた税金を、変なこと、非難轟々な開発やイベントごとに使うよりも、このような家族にこそ回してください。借金じゃなくて、希望を与えてください。あれから30年。失われた30年と言われたこの歳月。何をやってきたのですかと問いたいし、あの人たちを政権与党に選んできた人誰ですか? って、また言いたくなってしまいました。

30年前の1月17日。私は東京の下北沢に移り住んで2年が経とうとしていました。四畳半一間の安いアパートで、最初の1年半くらいはTVの無い生活。毎日夜、劇団の研究所に通いながら、昼間は八百屋のバイトで働いていました。新聞は読売新聞を購読していました(この新聞、段々と書いてる内容への違和感が増してきて、そのうち購読を辞めました。当時は新聞社をあげて憲法改正の大キャンペーンを行なっていたのを思い出します)朝慌ただしくアパートを出る時に、新聞の1面を見たか見なかったか定かではありませんが、八百屋に出勤すると、八百屋の家族やアニキたちの様子、だけじゃなくて、街中がいつもと違っていて。八百屋の長男くんにアニキ(先輩従業員)が「今朝、大きな地震があったって」と話していた事。その日は1日その話題がお客さんとの間でも続いた事。帰って新聞を改めてじっくり読んで詳細を知って。夜、稽古場でも地震の話しを交わした事を思い出します。

あれから、30年。あれからも、災害が続いているこの日本列島。つい先日も大きめの地震が。別府市を貫く中央構造線のそばには四国の伊方原発。阪神大震災の経験、東日本大震災の経験。国は守ってはくれない? 原発は再稼働?

暗くなってばかりもいられない。家族の防災、地域の防災について。他人事とせず、思いを新たにする2025年の1月17日です。

Posted by にいさん at 2025年01月17日 20:44

2025年のどんど焼き

パチーン。

炎が爆ぜる。

飛び散る黒。

無病息災。

世界の平和を、

……

煙、やばいぞ。

消防署の人たちがいるから安心、ではあるけれども、そんな現実的な風景と、非日常のどんど焼き。改めて、不思議な光景が地元の広場に現れていました。

別府市上野口町のどんど焼き。今年も昨年のお守りを持って足を運びました。地域に、どんど焼きが出来る空間があるって良いですね。出来なくなった地域もあると聞きます。これからも、この光景が長く、長く続いていきますように。

Posted by にいさん at 2025年01月13日 19:04

映画『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』

昨年のアトロク・ベスト10でも評判があがりまくっていた話題の作品『ホールドオーバーズ』をAmazonプライム・ビデオで視聴。今年最初の映画はこれしかない! という感じで選びました。

ネタバレというか、具体的展開よりも、こんなふうにこの映画と出会いたかった、という思いについて、自分の10代の頃の記憶を手繰り寄せながら語っていきたいと思います。

設定については(もちろん、違うといえば全然違うのだけど)私がどうしても思い出してしまったのが、高校時代、周りの大多数の生徒たちが東京ディズニーランドや長野のスキー場で、楽しい楽しい修学旅行を満喫している時に、大会が迫っているという理由で学校で居残り授業を受けていた我々野球部他、体の事情や様々な理由であの教室に居た居残りの仲間たち。あの時、普段はプンプン怒っていた理科の先生が、その時だけはめちゃくちゃ優しくなって「教え子の有名人の話し」を授業まるまる1時間してくれたり(あの時は、先生みんなが優しかったw)メインは午前中の2時限使って視聴覚教室での映画鑑賞。1日目が『ビルマの竪琴』2日目は『ローマの休日』。それなりに映画は楽しんだけれどもなんとなくやっぱり寂しさが勝っていたというか(笑)まさにあんな時間で、この映画に出会っていたら、どんなに素敵だろうか。あの日の丸坊主の自分に見せてあげたくなって仕方がなかった。そんな映画でした。

まず、主人公のハナム先生だけど。偏屈で嫌われ者っていう設定のはずなのだけど、めちゃくちゃ魅力的なキャラクターで、いや、普通に良い先生じゃないか? って思って観てましたよ。だって生徒がどうしようもなく酷いこと言っても毒のある皮肉と懲罰で応えることはあれども、感情に任せて往復ビンタめった打ちとか(←これはやられた経験あり。更に体罰を行う教師は自分の暴力の正当化+お説教がついてくるという……今思うと腑が煮えくりかえる相手が何人か顔が浮かびますよ)全く意味不明な叱責でクラス皆のまえで辱められるとか(←これも同じく経験あり。どちらもその時はショックで何も考えられず。10年位経って「あれはないだろ! 」っなる事が、まあまあ あるんですよね〜 他にも沢山、そばで目撃したものも沢山)少なくともハナム先生は厳しさはあれども、極めてフェアに、チャンスまで与えて、言葉でもって接している。真面目さが仇になってっていうところも、それやっちゃ駄目だろ? っていう校長からの命令に従わず、他の生徒と変わらずフェアに扱っただけじゃないか。とかとか。

生徒のアンガスのドラマも切なくて、抱きしめたくなりましたね。また同時にあの母親と横にいるあの男には怒りを覚えて仕方がないというか。(有害な男性性ふぁ○○だよ)そしてやっぱりハナム先生良い先生じゃないか(泣)

これは青春映画でもあるけれど、世界の全ての「置いてけぼりのホリディ」を送っている老若男女、全ての人たちに届けたい映画でした。

ところで、良い先生じゃないか-なんて事を遠い誰かを評するように言いながら、ハナム先生の境遇って(年齢もそろそろ? )自分に重なってきていないか? そりゃ先生みたいに学問はあんなに優秀ではないし、まるで全然違うのだけれども、結婚という経験をせずにここまで生きてきて、キャリアというものへ対する世間からの物差し・価値観なるものも挟まりつつ、あれこれ、つべこべ言われ続け。(この年齢になっても言及して下さる事には、感謝すべき? でも、50過ぎてもまだ、いろんな言葉がかけられるもんですね)

そして、恋というものは、あのパーティーのキスと同じで、所詮は「幻」なのだろうか。

なんて事も思ってみたり。

Posted by にいさん at 2025年01月04日 20:51

2025年もよろしくお願いします。

「この世はあまりにも穏やかとも平和とも程遠くて」「海の向こうでは戦争していて」(『虎に翼』紅白特別編での台詞より)おめでとうと言ってる場合か。という気分ではありますが、しかし、嫌なものは嫌だと言いながら-内なるよねが消えないわけで-より一層、自分はやらなきゃやばいぞ、という心境で進んでいきたいです。

とにかく命が大事。あらゆる事に優先させるべき。あらゆる差別に、搾取に、不公正に、戦争に、抗議をやめない。

人も世界もひとつじゃないけど、でも重なっていけるはず。

皆様の2025年が、少しでも良い一年になりますように。

(昨日の米津玄師と星野源に影響を受けた人の文章-って、書いてて思った)

Posted by にいさん at 2025年01月01日 11:58

今年の読み納めは『オキナワミュージックカンブリア』

紅白を聴きながら書いてます。

もう、そんな時ですか。早いものですね。

さて、今年2024年の読み納めは、こちら。

『オキナワミュージックカンブリア』

エフエム沖縄「オキナワミュージックカンブリア」編。ボーダーインクの渾身の一冊ですよ。

沖縄が大好き、沖縄のラジオが大好き、沖縄の音楽が大好き! という人には必読、必聴か? そして必携の一冊。やばいっすよ。1970年から2020年代の沖縄音楽生命大爆発期を一気に206頁あっという間。オキナワンポップス、オキナワンロック、フォーク、ワールドミュージック、ハードコア、レゲエ、イカ天バンドブーム、ヒップホップ、エイサーソング。FM局の企画だから? 沖縄民謡はそれそのものとしては取り上げていないものの、オキナワミュージックの基礎は民謡の畑から見事なポップスアレンジされていたり(りんけんバンドとネーネーズの章参照っす)めちゃくちゃ地続きで繋がっているという、沖縄という土地ならではの文化的地層の厚み・凄みが伝わってきますね。

そして、本文中でも「今や日本の音楽シーンの中で大きな ジャンル となった沖縄のミュージックシーンを2時間で語り尽くすのは無理があり」と書かれている通り、皆の「推し」が全て網羅されるなんてのは、流石に難しい話しですからね^_^無理言っちゃいかんですよね(笑)そこは細かいことは言いっこなしです^_^

推しのRyutyの名前が入ってないんですけど(゚ω゚)! アイモコも中林照琴村も名前書いてないんですけど∑(゚Д゚)! ナオキヤはガッツリ出てくるのに(大好きだよ♪読谷のスーパースター・ナオキ屋

︎)推しのRyutyの名前が書いて無いよね(泣)なんて事は言ってはいけません(^_^)50年間の全てのミュージシャンをフォローするのは無理な話しですからね(^_^)苦言を呈すなど、大人気ないですよね。すいませんね本当に(普段、radikoで聴いてる沖縄のラジオは主にAMの方を贔屓にしてますもので、Ryutyの盛り上がりもAM864発信でしたからね。いつかラジオ沖縄サイドからの民謡も含めたオキナワミュージックの総決算も読んでみたくなりました)。

︎)推しのRyutyの名前が書いて無いよね(泣)なんて事は言ってはいけません(^_^)50年間の全てのミュージシャンをフォローするのは無理な話しですからね(^_^)苦言を呈すなど、大人気ないですよね。すいませんね本当に(普段、radikoで聴いてる沖縄のラジオは主にAMの方を贔屓にしてますもので、Ryutyの盛り上がりもAM864発信でしたからね。いつかラジオ沖縄サイドからの民謡も含めたオキナワミュージックの総決算も読んでみたくなりました)。本書では、ラストに『「あなたが選ぶ沖縄の歌」TOP50がエフエム沖縄のリスナー投票結果として発表されていまして、ちなみに1位はBEGINの「島ん人ぬ宝」、2位がTHE BOOM「島唄」、3位が喜納昌吉&チャンプルーズ「ハイサイおじさん」、4位が古謝美佐子「童神」、5位が安室奈美恵「NEVER END」以下は是非この本を読んで下さい。

ところで私自身の「沖縄の歌」TOP10を書かせていただきます! 順位は付けられません。もう全部が最&高! オキナワミュージック最高ですよ。

・Ryuty「I Love Radio」

・Ryuty「南へ流れる雲に」

・アイモコ「うむくじぷっとぅるー」

・HY「時をこえ」

・りんけんバンド「黄金三星」

・BEGIN「オジー自慢のオリオンビール」

・MONGOL800「小さな恋のうた」

・中林照琴村「沖縄が熱かったこの日を僕は忘れない」

・安室奈美恵「Don't wanna cry」

・成底ゆう子「ダイナミック琉球」

プラス番外編で一曲♪

・PV 米津玄師「さよーならまたいつか! 」

でした。

あ、今TVで星野源が「バラバラ」を歌うよ。

来年も皆様、良い音楽との出会いを。

良いお年を。

Posted by にいさん at 2024年12月31日 21:36

第31回沖縄式読書会 -本の中へ、作者に会いに行く語らい-

この本の中に、彼はまだいるから。

狙ったわけではなくて。図らずも、そんな読書会になりました。

別府市やよい天狗銀天街のyoiyaにて。これが31回目の沖縄式読書会。2024年最後の今回は5人の参加で。まずは「最近読んだ本たち」から。

泥ノ田犬彦『君と宇宙を歩くために』(このコミックのタイトル初めて知りました。学校から、社会から? ドロップアウト気味のヤンキーの少年と、とあるハンディキャップを抱えた少年。ふたりは高校のクラスメイトで。ちょっと普通は結び付かなさそうな、ふたりは相棒で!? このふたりのキャラクターの組み合わせだけでも心惹かれるストーリー)

長濱徳松『わが人生に悔いなし』(長濱徳松って、え? 沖縄県民なら誰もが知ってるあの人では!? 沖縄を愛してやまない参加者様からまさかのオキハム会長の回顧録が。それは沖縄の戦後史そのもの。大和(日本)から切り離され(米軍支配の下)苦難の中にある県民へ食糧を届ける為に。全力で走り抜けてきた長濱さんの生き様を振り返ります)

岩橋文吉『人はなぜ勉強するのか』(副題は-千秋の人 吉田松陰- 松蔭の生き方に学ぶ著者からの訴え。自由を奪われてからの、教え子たちとのエピソードや彼らの成長について。「自分はこういうものになりたい」という強い意志を持つこと。そして「学ぶ」ことの意味とは? )

菊畑茂久馬『絶筆』(美術に造詣が深い参加者様より。こちらは西日本新聞で連載されていた、西日本で活躍した画家たちの絶筆作品を集め、それを評したもの。著者自身、前衛芸術家集団「九州派」の代表的存在と聞きます。そんな著者が、時代を築いてきた錚々たる先達達の「最後の作品」に着目した文章。更には豊後と豊前の農民たちによる一揆のエピソードまで。この時に使われた「建白書」という用語が、現在もなお生きて使われることの意味についても、思いが巡ってしまいました)

『夕焼けアパート』(知りませんでした! こんな素敵なフリーペーパーが沖縄で発行されていたなんて! ゆる〜く、発行が続いてきたこの冊子。何気ない沖縄の風景が、たまらなく、良きです)

『石田徹也遺作集』(偶然にも、こちらもまた画家の遺作について。こちらは文章、評論よりも、あくまで「画集」。しかし、なんていうか、地獄味のある世界観。一体彼はどのような人生を歩んでこられたのか。絵の向こう側にいる彼に問いかけたくなる作品がずらっと。30代で、向こう側へと行ってしまった作者。答えはきっと、この絵の中に? )

ぺ・ミョンフン『タワー』(翻訳は斎藤真理子さん。韓国文学で味わうSFの世界とは。一見すると奇妙奇天烈なガワに騙されてはならない。読み進むうちに引き込まれるのは現実と地続きのこの切実な感覚。ヒリヒリするようなリアル。まさか、この小説を読んだ直後に現実の韓国であのような事態が起きるなんて。海外のニュースを見てあんなに動揺してしまったのは初めてだったかもしれません。あゝ)

そして、今回交換されたプレゼント本はこちらです。

黒川勇人『レジェンド缶詰』(缶詰め大好き!!! 色んな種類の魅力的な缶詰めたち。お馴染みの缶詰めから「なんじゃこりゃ」な缶詰めまで。大分県民として新鮮な驚きは、著者が大分を訪れた際に立ち寄った「サンリブというスーパー」で出会った多種多様な柑橘系の缶詰めのバリエーション! これは他県では見られないものだそうな。言われてみれば、否、言われて始めて気が付いたかも!? 外から来て見て、始めて見える事ってあるかもしれませんね)

小林芙蓉『水のように生きる』(書画家である著者の作品と(霊的な? )ユニークなエッセイ。とにかく、芙蓉さんの書画が素晴らしいですね。「あなたの心を浄化する」とありますが、これは、書画家が作品に込めた「水のような心」のひとつひとつを、言葉にして示してくれているように受け止めました。今回は、書や絵画といった美術にまつわるタイトルが揃う回となりましたね)

川上弘美『センセイの鞄』(純文学のベストセラー。教師と教え子は再会する。ふたりの年齢は30歳以上。燃え上がる予感。日本中で、多くの読者がふたりの目撃者となりました。居酒屋では、日々このような再会が、あったりするのだろうか。シニアに差し掛かる世代としては、じんわり訴え掛けられるものがあるといいますか )

田坂広志『人は誰もが「多重人格」』(とにかく選者様の紹介がユニークでございました。かつて、職場で社長さんから? 定期的に本を渡されレポートを書かされたとの話しで。本書はその課題図書の一冊だとか!? しかし、本との出会いの仕方というのは本当に多種多様ですね)

平野(野元)美佐『沖縄の もあい 大研究』(嬉しい! 以前主催者からのプレゼント本に選ばせてもらった一冊を「これは、まさに沖縄式読書会の大元となった模合の本だから、この読書会メンバーの中で回したい本」だと仰って下さいました。これこそ、まさにこの読書会の「課題図書」と呼びたい一冊かもしれませんね。もあい(模合)の奥深さ、面白さに触れて欲しいです)

打越正行『ヤンキーと地元』(彼、打越正行さんは、これからもずっと45歳のまま。否、本の中の彼は、もっと若い頃の姿で。あの日沖縄の地で、「参与観察」を続けた姿と、彼が寄り添った若者たちの姿とが鮮やかに記録されている。打越さん、一度ちゃんと(運転中じゃなく)お会いしたかったです。ここ、大分県別府市の読書会で、「ゴーパチで目撃した不思議な原チャリの男の人」の話題で、盛り上がりましたよ。きっと今も日本中で、沢山の人の大事な記憶の中に )

Posted by にいさん at 2024年12月22日 21:52